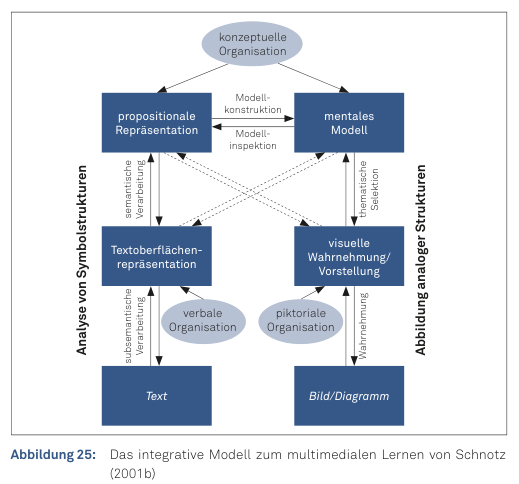

Es betont die verständnisstiftenden, aktiven Verarbeitungsprozesse, die bei Texten, Bildern und Diagrammen ausgeführt werden. Zwischen den mentalen Modellen können Transformationen ablaufen.

Semantische Text-Repräsentation (Propositionen):

Textverstehen bedeutet, den Sinnzusammenhang aus den dargebotenen Symbolen mithilfe von syntaktischen Regeln und der semantischen Zusammenhänge zu konstruieren und die sprachliche Oberfläche in eine mentale Repräsentation zu überführen. Diese besteht aus Propositionen (bedeutungstragende semantische Einheiten). Auf der Ebene des Textes muss sowohl eine lokale Kohärenz (syntaktisches und semantisches Verständnis von Sätzen) als auch eine globale Kohärenz (Erkennen von Zusammenhängen, Unter- und Überordnungen, Bedeutungen, kausalen Wirkungen etc. in größeren Abschnitten) aufgebaut und aktiviert gehalten werden.

Je mehr Vorwissen zu den relevanten Schemata im Langzeitgedächtnis aktiviert werden kann, desto besser.

Die Wissenskonstruktion besteht aus sich ergänzenden Top-down- und Bottom-up-Prozessen

Bilder

- Abbilder: von realen Gegenständen/realistisch

Ein Abbild kann allerdings auch tiefergehend semantisch analysiert werden. Bewusste, sequenzielle Verarbeitungsprozesse entnehmen dem Abbild bedeutsame Informationen und überführen sie in eine propositionale Form (z. B. Erkenntnisse zu räumlichen Verhältnissen, Konstruktionsmerkmalen, mögliche Veränderungen durch

kausale Wirkungen etc.) - Diagramme für Beziehungen in Daten

erlauben das Erfassen von Verhältnissen, Unterschieden, Zusammenhängen zwischen visualisierten Elementen (Daten, Mittelwerten etc.) durch räumliche Verhältnisse (z. B. größer als, übergeordnet – untergeordnet).

Abbilder wie Diagramme unterliegen einer präattentiven, „automatischen“ (und schnellen) Verarbeitung der visuell-räumlichen Informationen. Um ein Abbild oder ein Diagramm jedoch wirklich zu verstehen, ist eine zielgerichtete, aufmerksame Verarbeitung notwendig!

In einer späteren Fassung (Schnotz, 2005) ist das Modell entlang (1) sensorischer Repräsentationen, (2) Repräsentationen im Arbeitsgedächtnis und (3) Repräsentationen im Langzeitgedächtnis strukturiert worden. Außerdem wurde es um detailliertere Annahmen zu Prozessen und Zwischenrepräsentationen (sensorische Repräsentationen, spezielle Kodierungen im Arbeitsgedächtnis) ergänzt, u.a. um die Prozesswege für visuell vs. auditiv dargebotenen Text aufzuschlüsseln. Es ist damit der kognitiven Theorie multimedialen Lernens ähnlicher geworden.