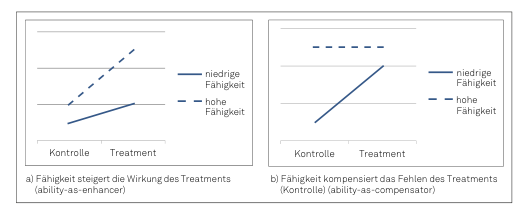

Wechselwirkungen (I - Interactions) zwischen Lernereigenschaften (A - Aptitudes) und instruktionalen Maßnahmen (T - Treatments) beim Lernen mit Multimedia

Theoretisch angenommene Wechselwirkungen (Interaktionen) zwischen Lernereigenschaft (hier: Fähigkeit) und Instruktion (Treatment = optimale Instruktion vs. Kontrolle = weniger optimale Instruktion). Im ersten Fall steigert die höhere Fähigkeit die Wirkung der optimalen Instruktion (ability-as-enhancer, a). Im zweiten Fall kompensiert die höhere Fähigkeit die weniger optimale Instruktion (ability-as-compensator, b).

Vorwissen

Unterstützende, gliedernde und anleitende instruktionale Maßnahmen, die für Novizen in einer Domäne lernwirksam sind, sind unter Umständen nicht mehr wirksam, wenn Lernende bereits Vorwissen in die Lernsituation mitbringen. Relative Lernzuwächse verschwinden oder sind sogar kleiner, wenn Lernende mit Vorwissen Lernmaterialien mit Unterstützungsfunktionen erhalten, als wenn sie mit reduziertem Material lernen (= Expertise-Reversal-Effekt, wobei mit „Expertise“ nicht ein bestimmtes (hohes) Kompetenzniveau gemeint ist, sondern ein (erhebliches) spezifisches Vorwissen, das in die aktuelle Lernsituation eingebracht wird.)

Eine integrierte Darstellung von erläuterndem Text und einem Diagramm ist für Lernende ohne Vorwissen hilfreich; für Lernende mit Vorwissen erwies es sich hingegen als besser, die Schaltkreis-Zeichnungen ohne Text zur Verfügung zu stellen.

Lernende ohne Vorwissen, die Beispielprobleme lösen sollen, erfahren eine zu hohe Belastung des Arbeitsgedächtnisses, weil sie noch nicht über teil automatisierte Problemlöseprozeduren verfügen. Für sie ist es besser, sich mit ausgearbeiteten Lösungsbeispielen auseinanderzusetzen. Bei Lernenden, die bereits über Vorwissen verfügen, verschwindet dieser Effekt.

Für Lernende mit Vorwissen ist es demnach besser, Beispielprobleme selbst zu lösen.

Vorwissen (darin enthaltene Schemata) steuert Aufmerksamkeitslenkung, Informationsaufnahme, Ausführung von Problemlöseschritten, das Zwischenspeichern von Resultaten, das Verknüpfen neuer Informationen mit Wissenselementen im Langzeitgedächtnis und den späteren Abruf aus dem Langzeitgedächtnis.

Kognitiver Stil

= Lernpräferenzen: "Verbalizer" und "Visualizer" - Bevorzugung hat weniger mit psychometrisch messbaren kognitiven Fähigkeiten zu tun, sondern geht eher auf stabile Vorlieben, strategische Herangehensweisen und auf Gewöhnung zurück.

Verbale vs. visuell-räumliche Lernpräferenz ist jedoch ohne Wirkung auf den Lernerfolg beim Lernen mit Multimedia. Beide Personengruppen lernten besser, wenn das Lernmaterial auch visuelle Repräsentationen enthielt (Bedingung „Bild“), als wenn es ausschließlich textbasiert war (Bedingung „Text“).

Aus diesem Ergebnis kann durchaus der Schluss gezogen werden, dass es wichtiger ist, das Lernmaterial gemäß den domänenspezifischen Anforderungen aufzubereiten als auf den kognitiven Stil der Lernenden Rücksicht zu nehmen.

In einem Übersichtsartikel kommen Riding und Cheema (1991) allerdings zu dem Schluss, dass sich die vielen vorgeschlagenen kognitiven Stile zu zwei wesentlichen Dimensionen ordnen lassen: zu einer Dimension, die eine Neigung zu einer ganzheitlichen vs. zu einer analytischen Informationsverarbeitung beschreibt und zu einer weiteren Dimension, die eine Neigung zur verbalen vs. zur visuell-räumlichen Informationsverarbeitung beschreibt.

Messung des kognitiven Stils einer Person: v. a. durch Selbstauskünfte