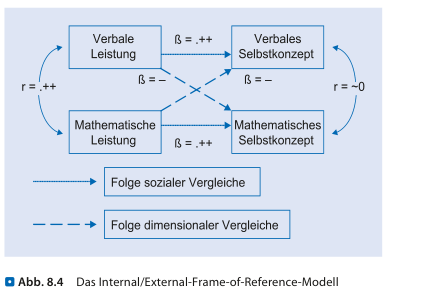

Das I/E-Modell von Marsh erklärt die Zusammenhänge zwischen fachspezifschen Schulleistungen und fachspezifischen Selbstkonzepten.

Es basiert auf vier Prozessen:

- Anwendung eines externalen Bezugsrahmens (external frame of reference) zur Beurteilung der eigenen Leistung: "Wie gut bin ich in Mathe im Vergleich zu meinen Mitschülern?"

- Positive Korrelation zwischen Schulleistung und Selbstkonzept aufgrund sozialer bzw. interindividueller Vergleiche.

- Anwendung eines internalen Bezugsrahmens (internal frame fo reference) zur Beurteilung der eigenen Leistung: "Wie gut bin ich in Deutsch im Vergleich zu Mathe?"

- Negative Korrelation zwischen Schulleistung im einen Fach und Selbstkonzept im anderen Fach durch dimensionale bzw. intraindividueller Vergleiche.

Ein Kontrasteffekt ist dabei entscheidend: Schüler nehmen die Unterschiede ihrer eigenen Leistungsfähigkeit übertrieben deutlich wahr - sie überschätzen ihre Stärken und unterschätzen ihre Schwächen. Dadurch wird die Genauigkeit der Selbsteinschätzung eigener Fähigkeiten beeinträchtigt. "Dies ist insbesondere für begabte Schüler von Nachteil, die sich möglicherweise vorzeitig zu stark spezialisieren, obwohl sie auch in den Bereichen, die sie selbst als ihre relativen Schwächen erleben, sehr gute Leistungen erzielen könnten."

Soziale Vergleiche wirken stärker als dimensionale. Daher verringert sich die Korrelation zwischen mathematischem und verbalem Selbstkonzept.

Es "ist umstitten, ob dimensionale Vergleiche in der Summe zu höheren Selbstkonzepten beitragen. Insbesondere Lehrer überschätzen die Korrelationen zwischen den Schülerselbstkonzepten deutlich. Die Kenntnis der Effekte dimensionaler Vergleiche könnte also dazu beitragen, dass Lehrer die Selbstbilder ihrer Schüler besser nachvollziehen können."

Das I/E-Modell wurde zum GI/E-Modell (generalisiertes I/E-Modell) erweitert, mit Berücksichtigung weiterer Schulfächer, sowie zum 2I/E-Modell, wobei auch temporale Vergleiche abgebildet werden. Letztere sind aber noch schwächer als die anderen beiden Vergleiche.

Akademische Selbstkonzepte sind Bestandteile der persönlichen Identität (entwicklungspsychologisch). Ihre mit Beeinträchtigung einer realistischen Selbsteinschätzung verbundenen dimensionalen Vergleiche (=verzerrtes Wissen um die eigene Leistungsfähigkeit) trägt dazu bei, sich Umwelten und Herausforderungen zu wählen, die zum eigenen Fähigkeitsprofil passen.