Unterscheidung in der Regel in

- Strukturmodelle (Komponentenmodelle) - das "Was" der Regulation

- Prozessmodelle - das "Wie" der Regulation

Beide Typen ergänzen sich.

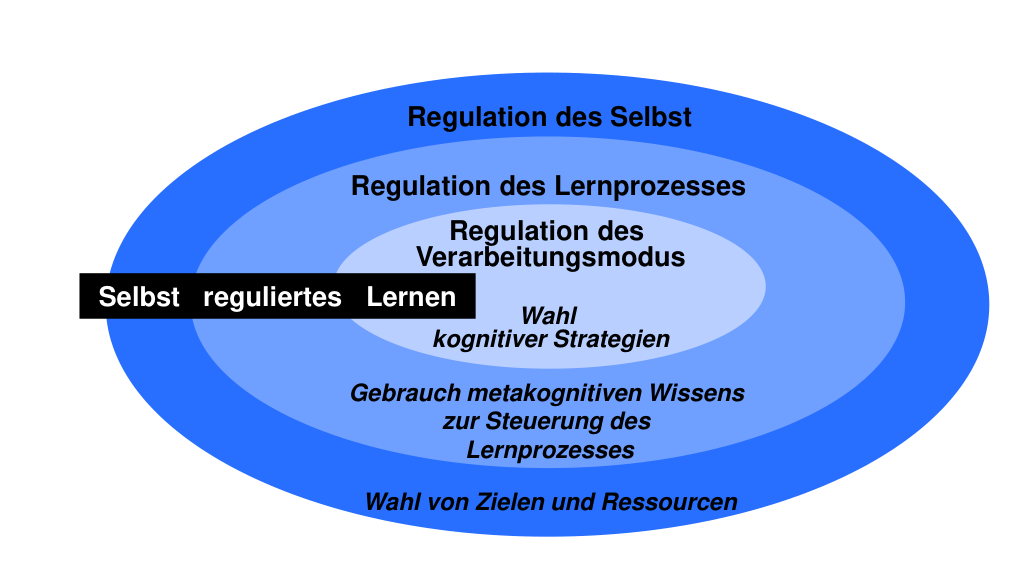

Strukturmodell von Monique Boekaerts: das Drei-Schichten-Modell

Grundannahme: Lernen als Prozess der Informationsverarbeitung

Zu Klassifikationszwecken sehr gut geeignet.

- Dritte Ebene (Außen): Regulation des Selbst

Auswahl und Bewertung von Zielen und Ressourcen

Mikroziele (Verstehen einzelner Lerninhalte) und

Makroziele (Ausbildungs-, Bildungs- und Lebensziele)

- Zweite Ebene (Mitte): Regulation des Lernprozesses (insgesamt)

Einsatz metakognitiver Strategien & Kompetenzen

Sind genügend Ressourcen vorhanden? Wurden Lernstrategien richtig und effizient eingesetzt? Wurde Lernziel erreicht?

- Erste Ebene (Innen): Regulations des Verarbeitungsmodus

Prozess der Informationsverarbeitung selbst

Prozesse und (Lern-)Strategien wie Informationsauswahl, -organisation, -integration, Aktivierung von Vorwissen

- Erste Ebene (Innen): Regulations des Verarbeitungsmodus

- Zweite Ebene (Mitte): Regulation des Lernprozesses (insgesamt)

Prozessmodelle

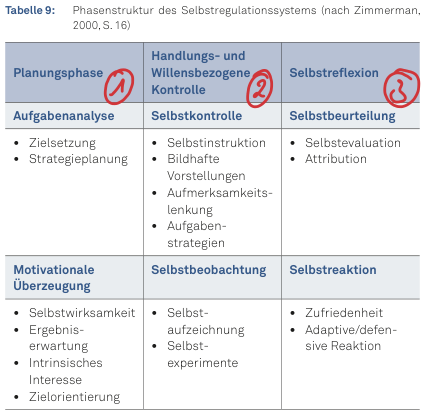

Zimmermann: Selbstregulation = "alle geplanten sebsterzeugten Gedanken, Gefühle und Handlungen, die über zyklische Anpassungsprozesse auf die Erreichung persönlicher Ziele ausgerichtet sind". Die Rückmeldung über den Lernerfolg bzw. den Lernprozess wird zur Anpassung des zukünftigen Vorgehens genutzt.

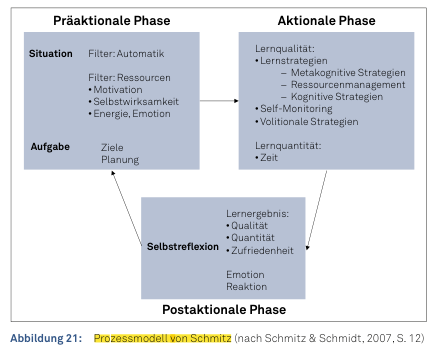

Schmitz differenziert das Modell von Zimmerman aus. Sein Modell ist besonder im deutschsprachigen Raum weit verbreitet und wird gerne zu Trainingszwecken genutzt.

- Präaktionale Phase (Planungsphase)

- Analyse der Aufgabe

- Sinnvolle Ziele

- konkret,

- die Erreichung in naher Zukunft möglich,

- der Schwierigkeits grad eine Überprüfung der eigenen Fähigkeiten ermöglichen (nicht zu schwer und nicht zu leicht)

(Motivation beeinflusst wahrgenommene Schwierigkeit)

- Prüfung der Relevanz

- Planung der einzusetzenden Lernstrategien

- Aktionale Phase (Phase der Handlungs- bzw. Willensbezogenen Kontrolle)

- Einsatz der Strategien

- Permanente Überwachung der Lernhandlung

- Beobachten und Kntrolle der eigenen Handlung und der Zielerreichung

- Aufrechterhaltung des Lernprozesses und Abschirmung gegenüber konkurrierenden Handlungstendenzen (volitionale Kontrolle)

- Postaktionale Phase (Selbstreflexionsphase)

- Bewertung und Ursachenzuschreibung hinsichtlich der Zielerreichung

Das ist umso einfacher, je konkreter die Ziele formuliert waren. - Schaffen von Motivation durch Attributionsprozessen; bei Misserfolg nicht auf mangelnde Fähigkeit sondern auf falsche Strategie abstellen!

- Bewertung und Ursachenzuschreibung hinsichtlich der Zielerreichung

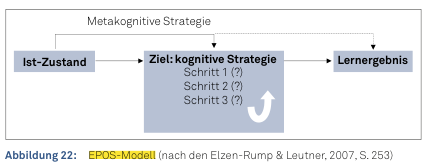

EPOS-Modell (Essener prozess-orientiertes Selbstregulationsmodell, nach Elzen-Rump & Leutner)

Lernen ist ein quasi-algorithmischer Prozess der Informationsverarbeitung, dessen Einzelschritte unterstützt und somit effizienter werden können. Der Lerner kann zu seinem eigenen Lehrer werden.

Im Zentrum des EPOS-MOdells steht die Mikroregulation des Strategieeinsatzes während der konkreten Lernhandlung. Bei hochwertigem Einsatz reichen unter Umständen wenige bis nur eine einzelne Lernstrategie aus.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede:

Geimeinsam ist allen Modellen die Annahme von Lernen als Informationsprogramm.

Das Strukturmodell ist ein eher hierarchisches Modell, in dem das "Was" der Regulation behandelt wird. Alle Schichten können gleichzeitig passieren.

Die Phasenmodelle beschreiben zyklisch-periodisch drei Phasen der Selbstregulation, die eher zeitlich gegliedert sind.

Das EPOS-Modell bewegt sich auf der Mikroebene und beschreibt die Mikroregulation während einer konkreten Handlung durch quasi-algorithmische Schritte.