Die Perspektive der Intelligenzforschung bezieht sich in der Regel auf Differenzielle Psychologie und Psychologische Testdiagnostik. Es wird jedoch zunehmend die Berücksichtigung grundlagen-wissenschaftlicher kognitionspsychologischer Erkenntnisse gefordert.

Intelligenztests werden genutzt bei

- Schuleingangsdiagnostik,

- Schullaufbahnempfehlung (v. a. Förderbedarf),

- Diagnose von (Teil-)Leistungsstörungen,

- der weiteren pädagogisch-psychologischen Beratung

Sie können bei Problemstellungen Aussagen darüber machen, ob die Ursache in Intelligenz liegen könnte oder andere Erklärungen erforderlich sind.

Es handelt sich bei Intelligenz um eine sehr zentrale kognitive Variable im Lernprozess. Sie ist Voraussetzung für gelingende Lernprozesse, im Bereich der kristallinen Intelligenz (s. u.) aber auch deren Resultat.

Definition von Intelligenz (Gottfredson, 1997, p13)

| Intelligence is a very general mental capability that, among other things, involves the ability to | Intelligenz ist eine sehr allgemeine geistige Fähigkeit, die unter anderem die Fähigkeiten zum |

| reason, | schlussfolgernden Denken, |

| plan, | Planen, |

| solve problems, | Problemlösen, |

| think abstractly, | abstrakten Denken, |

| comprehend complex ideas, | Verstehen komplexer Ideen |

| learn quickly, and | raschen Auffassen und |

| learn from experience. | Lernen aus Erfahrung einschließt. |

Diese Definition repräsentiert v. a. die fluide Intelligenz (s. u.).

Spearman (Zwei-Faktoren-Theorie): jedes Messverfahren misst

- einen g-Faktor (gemeinsamen Faktor) und

- einen s-Faktor (spezifischen Faktor eines Menschen, sodass er in verscheidenen Aufgaben oder Bereichen unterschiedliche Leistungen erbringen).

Thurstone (Theorie primärer mentaler Faktoren): g ist die Folge, aber keine Ursache verschiedener primärer mentaler Fähigkeit. g wird wie folgt konstruiert:

- verbales Verständnis, Erfassen von Wortbedeutung

- Wortflüssigkeit, Leichtigkeit der Wortfindung

- schlussfolgerndes Denken und die Fähigkeit, Regeln aufzufinden

- räumliches Vorstellungsvermögen

- Merkfähigkeit, Kurzzeitgedächtnis

- Rechenfähigkeit

- Wahrnehmungs- und Auffassungsgeschwindigkeit

Cattell (Zwei-Faktoren-Theorie):

Fluide Intelligenz gf (entspricht Spearmans g):

- die Intelligenz, die die Fähigkeiten umfasst, Informationen zu verarbeiten, Beziehungen zu verstehen und logisch/schlussfolgernd zu denken, insbesondere unter neuen oder komplexen Umständen (analog Arbeitsgedächtnis)

- im Wesentlichen biologisch/genetisch bedingt

- keine inhaltlichen Vorkenntnisse erforderlich, um fluide Intelligenzleistung zu erbringen

- Messung durch abstrakte, sprachfreie Aufgaben

- relevant für schulische Leistungen in verschiedenen Fächern

Kristalline Intelligenz gc

- die Intelligenz, die sowohl das durch Erfahrung erworbene Wissen als auch die Fähigkeit zur Nutzung dieses Wissens umfasst (analog Langzeitgedächtnis)

- äußert sich in umfangreichem Allgemeinwissen oder hohen mathematischen Leistungen

- stark vom kulturellen Kontext und von Lerngelegenheiten geprägt

Kristalline Intelligenz ist das Produkt des Zusammenwirkens von fluider Intelligenz, Bildung und Kultur.

Die Definition nach Gottfredson hingegen versteht Intelligenz vorrangig als generelle, domänenübergreifende und relativ bildungsunabhängige kognitive Leistungsdispostion.

Die Debatte über angeborene oder erworbene Intelligenz ist unbeendet und kritisch zu betrachten.

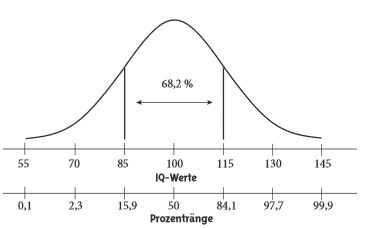

Bei der Intelligenzmessung werden in den meisten Testverfahren ähnliche Aufgabentypen verwendet. Bei der Auswertung werden die Rohwerte/Leistungswerte in Standardnormwerte (IQ) umgerechnet. Der Intelligenzquotiene (IQ) ist dabei "kein absoluter Messwert der Intelligenz, sondern lediglich ein statistisch ermittelter Indikator für den Leistungsrangplatz eines Individuums innerhalb einer bestimmten Referenzpopulation."

IQ = 100 x erzielter Testwert/erwarteter Testwert

Mittlerer IQ = 100

Standardabweichung = 15

Überführung in Prozentrangwerte möglich wg. Normalverteilung des IQs in der Bevölkerung

[CHC-Modell]

Bedeutung der Intelligenz für das Lernen und die schulische Leistung

Hohe Korrelation zwischen IQ-Test und Indikatoren des schulischen Erfolgs (vor allem domänenübegreifend wie etwa Abi-Note)

Praktische Relevanz:

Aber: Es ist zu beachten, dass es sich um Wahrscheinlichkeitsaussagen handelt und keiner deterministische Aussagen. Hoher IQ garantiert keine individuellen Lernerfolge und umgekehrt, in spezifischen Bereichen sind andere Prädiktoren wie zum Beispiel das Vorwissen aussagekräftiger.

In Problemsituation ist die Messung des IQ zur Erstellung von Differenzial-Diagnosen und Auswahl von Therapien relevant.

Vorteile intelligenter Personen beim Lernen und Leisten:

- können sich schneller auf Aufgaben einstellen

- verfügen über effektivere Problemlösestrategien

- erkennen leichter lösungsrelevante Regeln

- verfügen über größere Verarbeitungskapazität

- verfügen über elaboriertere Lern- und Gedächtnisstrategien

Die einzelnen Punkte verstärken sich kumulativ.

Intelligenz als basale Lernvoraussetzung

Für viele schulische Anforderungen ist ein Mindesmaß an (fluider) Intelligenz notwendig. Neben dieser sind auch Vorwissen sowie weitere (nicht-kognitive) Lernvoraussetzungen wie Motivation oder Selbststeuerungsfähigkeiten erforderlich.

Höchstleistungen sind nur dann zu erwarten, wenn auch hohes Engagement und große Beharrlichkeit zur Zielverfolgung und Erweiterung der Expertise eingesetzt werden. Oberhalb eines gewissen Schwellenwertes sind letztere Faktoren sogar bestimmend.

Veränderbarkeit von Intelligenz

Der Einfluss soziokultureller Bedingungen auf die kognitive Entwicklung ist größer als von Piaget angenommen. Im Mittelpunkt der zentralen Informationsverarbeitung steht die Entwicklung des Gedächtnisses und des Lernens, aber auch die Zunahme an Wissen sowie Lern- und Gedächtnisstrategien.

Beschulung und Bildung wirken direkt und indirekt förderlich auf die Intelligenzentwicklung. Indirekte Effekte (Transfer auf allgemeine kognitive Kompetenzen) ergeben sich mit dem Aufbau von metakognitiver Kompetenz neben der Vermittlung inhaltsspezifischen Wissens